“人形机器人现在存在泡沫,但科学发展和产业推动也需要泡沫。”

文丨王与桐

编辑丨程曼褀

王田苗有很多身份,他研究机器人三十多年,是北京航空航天大学机器人研究所教授和名誉所长;他孵化了九号机器人、埃夫特等多个明星项目,并在四年前联合十五位科学家发起成立了 “中关村智友科学家基金”。

在新一轮具身智能浪潮中,王田苗参与投资了银河通用、加速进化等人形机器人公司,和小雨智造、灵足时代、知行机器人、环峻视觉、蓝点触控等产业链公司。

64 岁的王田苗依然精瘦、挺拔。学生说,无论什么场合,王田苗都穿衬衫或西装,一尘不染。他认为衣着得体是对每一位交流者的尊重。

20 年前,王田苗是中国第一批做创业孵化的科学家,他与有关朋友一起于 2002 年成立的博创兴盛就是孵化器,在意识到自己的短板后,他选择放手让学生干。

他看到,科学家创业的弱点是重视技术创新多过客户需求,从事出发多过从人出发:“总想着先把事做起来,可是不分权、不分钱,大家哪有动力持续做高尚的事?”

王田苗于是放权、让利,让负责各事业部的学生成为决策者和大股东。

九号机器人、医疗机器人公司天智航与柏惠维康、农业机器人公司博创联动等,都是这样从博创兴盛中独立而来。

王田苗找到了新的人生定位:“创业导师” 和 “技术经理人”。他认为硬科技创业是 “在山路攀爬,比拼的是耐力和综合素质”,从一个研究成果转化成商业公司,初期需要有资源和有经验的中间角色来辅导。

他为每一家孵化的公司都准备了一个牛皮纸档案袋。随着项目发展,袋子里密密扎扎的 A4 纸越来越厚,他每次与团队沟通都会手写大量笔记。

做力传感器的蓝点触控创始人刘吴月说,王田苗比绝大部分财务投资人更懂机器人,能快速、准确定位公司的行业位置。他也愿意给项目更多个人帮助,比如出席活动经常会带上几个被投企业,帮他们提升名气和关注度。

“你需要找一个大胡子的人。”2021 年,蓝点触控要去南方开拓工厂客户,王田苗如此建议。大胡子指一个当地的、有资源的、能跟工厂老板混成一片的 “圈内人”,而不是从北京来的、高学历的、不懂抽烟喝茶的人。“王老师会给有高度的建议,也会给很细节的建议。” 刘吴月说。

“今年底或明年初,人形机器人一定会进入低落期。” 王田苗不避讳谈泡沫,但他也看到走出低谷的路:这一轮具身智能通用技术的突破,要去到一个个具体、特殊的场景,才能真正进化出新物种。

1970 年代,上中学的王田苗看了风靡一时的科幻电影《未来世界》,放弃参军想法,报考计算机专业。将近 50 年过去,他对机器人的想象早已不同,机器人和人的关系不应是控制、对抗,而是助力。

《未来世界》截图

机器会替代人不想做的工作,也会带来更多新岗位。“10% 的人设计机器,40% 的人服务机器,50% 的人享受爱好。” 这是王田苗看到的未来。

他给出的应对未来变化的建议,首先不是学习技术,而是要有一个 “向光、向善、向上” 的爱好:不为追求被外界定义的成功,一个人也可以专注一项劳动。

他说已经找到了自己的 “爱好”,就是做创业导师。5 月的一场活动中,刚结束致辞的王田苗在会场外的走廊里找到一处桌椅,戴上老花镜,帮身旁的一位创业者一页页过 PPT,给建议。他们身后人来人往。

他的其它爱好也与推动机器人行业发展融为一体。比如他喜欢户外运动,交谈中,会开心地分享今年在瑞士考察时,山地车给他的启发:“我们本以为自行车是个够成熟的产业了,但在瑞士多坡的特殊地形里,也会长出新形态。”

过往较少谈及个人经历的王田苗有些忐忑,他多次说,这些都只是他的个人思考,不能给年轻人指导,因为不一定适应所有人:“我就是一个很一般的人。”

以下是我们和王田苗的对话。

科学家创业、孵化:从家长到教练,再到啦啦队

《晚点》:不管是 AI 大模型还是具身智能,现在都有很多学者创业。你是中国第一批创业的科学家,看到了什么科学家创业的经验与教训?

王田苗:有两个很重要的点。一是要有自知之明、自我批判,看到科学家创业的短板,一般是在管理、市场方面。

二是要搞清创业主体。最开始我的角色类似董事长,后来我觉得,年轻人有自己的梦想和世界。你要是不能给他带来快速的成长,就必须放手、放下。

《晚点》:从自己当董事长到放手给学生干,这个转变是如何发生的?

王田苗:我 2002 年开始做博创兴盛,寓意是有博大胸怀的博士创业,做新兴事物。现在看它是孵化器,但当时是一个平台,不同学生带领不同事业部,最开始做教育机器人,给科研机构用;后面觉得要和产业结合,又做了服务机器人、医疗机器人、特种作业机器人等等。

进入产业之后需要更多资金,但那会儿美元基金刚兴起,投的主要是互联网,不是硬科技。所以 2007 年前后,我和一些其他老师就抵押了自己的房子,贷出钱给公司。我是公司的大股东和董事长,学生要来找我汇报各种事项。

但到了 2010 年前后,每个事业部的销售增长都放缓了,同时一些学生反映,我的教授思维框住了他们。

我想要改变,但没想清怎么调整,直到 2012 年底,我到南极科考,那里提供了一个深入思考的环境。这是一个国家科研工程项目,研究气候变化、生物演变,我们带了一些自己的产品,比如水下、冰面使用的机器人。

南极很美,但美丽只占 1/3,剩下的 2/3 都是暴风、寒冷、大雪。这一点和创业很像。

当时我们课题组只有两个名额,我带了我的学生张韬懿博士,时间珍贵,我们要一起解决各种不可预测的问题,我从一个科学家变成工程师,要自己锯东西,连线,我和学生也变成平起平坐交流。我意识到,要做一个产品,必须有工程师思维。我就想到了要有自知之明,自己有能力也有天花板,必须和团队优势互补。

一只阿德利企鹅遇到了在南极执行任务的 “极地漫游者机器人”。

《晚点》:当时看到了什么天花板?

王田苗:所有科学家创业,都更注重创新和产品本身,而企业家则更侧重需求。

科学家经常比较务虚,把战略、使命想得很好。不务虚,人就没有使命和长远动力;可是太务虚,最终不能服务企业和客户的话,公司也会死。

另外,我更擅长思考技术和产品,而企业家一定要理解人:人的积极性、人的动力、人的激励机制。

《晚点》:决定放手后,具体做了什么调整?

王田苗:第一,让学生或年轻人说话算数;第二,让他们变成公司最大受益人。正好 2012 年,融资的好时代开始了。引入外部融资后,学生们成了大股东,他们来决策和经营。

这个调整后,各事业部增长变弱的问题有很大改善,因为他们自己 all in 了。

后来很多创始人和公司,像九号机器人、柏惠维康、博创联动就是这么从这个平台里分出来的。

《晚点》:现在很多科技创业公司仍是一个学术领军人物当董事长或实控人,他的诸多学生负责不同业务,向老师汇报。为什么不放手好像才是主流?

王田苗:要分阶段,最开始还是需要有经验的人辅导和配备资源。

我的角色也发生了变化,最初是什么都关心的亲人。企业发展到一定阶段,过度关心就是阻力了,我就变成教练,提供专业指导。再后面就是啦啦队,给他们加油。

《晚点》:你怎么定义自己现在的角色?你有很多身份:科学家、老师、投资人。

王田苗:放手后,我重新审视自己,觉得我比较适合做创业导师。

因为实验室的科技成果,想要形成商品,需要配备很多资源,周期也很长,与企业追求的效率并不匹配。所以需要一个中间角色来做桥梁,给辅导和建议,对接渠道和资本。

做创业导师,和我个人的爱好,和我的能力匹配,也是中国科技创新、创业的时代需求。

《晚点》:机器人产业界有 “南湘北苗” 的说法,同样做孵化,李泽湘孵化 to C 公司更多,你孵化 to B 公司多。为什么有这种区别?

王田苗:这个跟区域有关系,北京高校、科学实验室多,而且承担了很多国家项目,所以 to B 比较多。如果我在大湾区做孵化,可能也会做 to C 的公司。

我擅长做硬科技,也喜欢硬科技。硬科技指在产业链底层的核心技术,看得见摸得着的减速器、传感器、机器人是,软件操作系统也是。

在我看来,硬科技公司分两类,一类是供应链里的环节,市场规模不大,只有几十亿,这是大部分。还有一类是能超过百亿市值的扇形公司,掌握了某个细分市场后,派生出更多领域,当然周期更长,比较典型的是英伟达。

《晚点》:你已经孵化了 70 多个项目,看到了什么硬科技创业的共性吗?

王田苗:消费科技领域,创始团队如果有极强的商业思维和组织能力,只要资本到位,就能撬动很大的市场。

但硬科技的周期很长,需要的元素很多。我们孵化时会重点梳理三个维度:

一,不是所有技术成果都有必要通过创业来转化,要以市场需求衡量转化价值。如果一项技术比传统方法提升不大,更适合卖给大企业或做横向课题。二,如果技术成熟度比较低,比如离完全成熟还有 5-6 年,那创业风险很大,还有 2-3 年的更合适。三,人很重要。

《晚点》:你认为科学家或技术专家创业,从人的角度,成功的关键是什么?

王田苗:有两点:是否 all in,和是否能获得商业思维。

首先科学家是不是全职创业?什么时候全职?如果不计划全职,能不能放弃实际控制人权力?

科学家的学生 all in 也可以,但学生有个特点,最开始的研发阶段,学生很好被激励,他专注于做技术和产品;但当公司和学生都成长后,学生就会在意:我做的东西对社会有价值吗?公司能让我有成长空间吗?

科学家总想着要先把事情做起来再说,可是不分权、不分钱,大家哪有动力持续做高尚的事?

另一点是要有商业思维。表现是,一要以客户需求为主体,而不是自己的创新;二要能找到小目标,每三个月、每半年都有进步,有复盘;三要找到客户、钱、团队,要有商业合伙人加盟。

这两点是科学家创业有望成功的分水岭。当然即使这样做了,成功也仍不容易。

人形机器人有泡沫,出路是在具体场景里进化

《晚点》:现在你们投资和孵化的重点方向是具身智能和人形机器人。你提到硬科技孵化的关键之一是技术成熟度,怎么理解人形机器人的成熟度?

王田苗:这要分两部分,一是通用技术本身:从 0 到 1 的突破性创新已经出现,大家期待一个更通用的、改造世界的 “新物种” 诞生,即 “具身智能”,AI+ 人形机器人、AI+ 各种装备都可以算。但通用具身智能要达到 ChatGPT 这种大规模应用爆发的时刻,我认为还需要 5-10 年。因为机器人本体现在还处于三岁的水平,在灵巧操作能力和动态稳定程度上还要进化。

但通用技术在专用场景的落地不需要这么久,明年、后年,人形机器人在个别场景就可以落地了。也只有进入具体场景,通用技术才能真正落地。

历史上也是这样,上世纪 70 年代,是美国公司 Unimation 推出了 PUMA,它是第一个把控制、感知和本体操作结合起来的通用机器人原型。但 PUMA 最初没有被用好,因为这只是美国人想象的通用。它真正走向应用,是因为日本公司对它做了专用化改造,诞生了用于汽车生产的六轴机械臂,和用于电子制造及装配的 SCARA 等形态,也成就了发那科、安川、爱普生等一批日本机器人公司。到 90 年代初,全球工业机器人的半壁江山已被日本制造商掌控。

没有具体的场景,第一代工业机器人无法真正产业化;但没有通用的 PUMA,也不会出现机械臂和 SCARA。

大模型现在就像具身智能里的 PUMA,它会催生更多具体场景里的新物种。

图片分别为:1.Puma(Programmable Universal Machine for Assembly,装配用可编程通用机械);2. 主要用于工业制造领域的六轴机械臂;3. 主要用于电子装配领域的 SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm) 机器人。

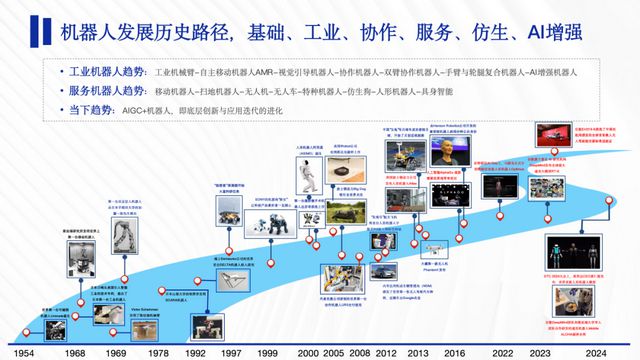

机器人发展历史路径(中关村智友研究院供图)

《晚点》:现在对人形机器人的投资,大部分是因为看中大模型带来的通用性提升,但如果这不会很快发生,会导致什么?

王田苗:人形机器人在今年年底或明年上半年一定会进入低落期,因为热着热着,大家发现它现阶段就是跳跳舞、翻翻跟头、巡视展览。大模型也是如此,《华盛顿邮报》的一个封面就是一根针即将刺破大模型的气球。

《晚点》:你认为现在人形机器人领域有泡沫吗?

王田苗:我认为人形机器人现在存在泡沫,但科学发展和产业推动也需要泡沫。

因为新技术发展成产业,总要遵循启蒙、观望、加速、落地、衰亡的周期规律。每个周期的起点是原创技术或通用平台的突破,人们因此抱有期待,才吸引了创投、金融、产业和学术各界的极大投入,还有各种政府支持,这就必然产生泡沫。

然后再不断研发、试错、迭代,在专业化应用里落地。是否能落地要看是否满足几个要素:性能、成本、安全、环保。

从颠覆性技术的演进规律看,人们总会高估技术的短期效果,却低估其长期价值。

《晚点》:从泡沫到回归理性的过程会很残酷,这批具身智能公司怎么生存下来?

王田苗:在探索通用突破的前提下,一定要在具体应用和场景中进化。即使是特斯拉的 Optimus,现在的场景也非常清楚,就是特斯拉的汽车工厂。

同时要把握,具身智能进化的两个维度:一是本体结构与供应链,二是 AI 模型与软件。比如在做 Optimus 时,马斯克就想按人形机器人的新结构规划供应链,这需要自己开发软件和重新定制一系列核心部件,特别是电机、减速器、丝杠。美国 Figure 公司在 8 月发布的新版人形机器人,也是在结构、供应链和 AI 模型方面不断进化的结果。

在商业上,企业则要根据市场变化和自身优势灵活调整策略。

科技创业始终有两种思维,一种是资源有限的小公司,专注细分领域,走 “专精特新” 路径,这更容易存活。另一种是有丰富资源的平台公司,他们认为通用技术突破了,就能在若干行业广泛应用,会通过整合上下游资源,实现更大的规模和协同效应,达到 “链主” 地位,但死亡率很高。

《晚点》:在寻找具体场景时,Optimus、Figure 等很多公司都在做汽车生产场景,但这里已有大量传统机器人在做搬运、组装、焊接的工作,新方案为什么有竞争力?

王田苗:当环境不变、任务确定、对速度要求很高时,其实越不智能越好,这样效率更高。比如任务就是把螺丝钉放进某个位置或拧紧,机器不需要知道这个螺丝钉是红色还是白色。

但在定制化、小批量的生产场景,就需要更多任务理解、环境动态感知和认知推理能力。拿焊接举例,在焊接复杂钢架结构时,看起来固定一个工件、固定一个对象,就能焊接,但现实不是这样,不同形状的工件摆放位置不同,需要的工艺和经验也不同,而这些存在于中国 50-100 万焊接工人的脑子里。如果专用的工艺模型能解决好多种焊接任务,就可以变成一脑多机,节省成本、适应更多场景。

所以,在工业这种机器人本来就比较多的场景,大模型的技术突破更多带来实践上的延续和优化。

更大的新变化是,机器人也能进到之前机器人比较少的场景,替代人不喜欢做的工作,比如又脏又累又单调又重复又危险的工作。在物流、商超、清洁环卫、食品加工、医药、医疗康复和电池回收等行业都有这样的场景。

《晚点》:这一轮具身智能热潮中也出现了更多年轻的技术专家型创业者,你对他们有什么观察?

王田苗:成功的科技创业者往往具备这些特质:一是强技术背景,这是基础;二是团队优势互补;三是有激情和意志力,意志力不仅是度过困难和挑战的能力,也是对未来的想象力,对未来的激情和野心。

还有很重要的一点是自我成长能力,这包括自知之明、自我批判、自我学习。

其实高学历、背景强的创始人有一个共性弱点:容易骄傲、固执;骄傲带来强控制欲,固执让他很难变通,无法适应企业发展的不同阶段。一个技术背景的创始人,最后能不能破除骄傲,获得商业思维,就是自我成长能力的体现。

10% 的人设计机器,40% 的人服务机器,50% 的人享受爱好

《晚点》:你走上计算机、机器人研究的道路,是因为中学时看了《未来世界》等科幻片。近 50 年过去,你现在对 “未来世界” 的想象有何不同了?

王田苗:《未来世界》里描绘的是机器人和人的对抗,是控制。当时觉得人能控制机器人,很浪漫,打开机器人的脑子,里面都是电板电线,让它做什么就做什么。但我现在觉得机器人和人的关系应该是助力。

我不相信,也不愿意让我们的时间、行为被机器控制。科技和人类、文化和人类、环保和人类,我认为一定是平衡的。科技应该服务人,不是 push 人。

《晚点》:短期看,技术好像正在挤压人的空间:前段时间武汉的无人出租车萝卜快跑引发关注,一些出租车司机开始担心自己失业,美国也出现了司机抵制无人出租车的事件。

王田苗:如果技术在迭代进化中能形成高效、环保、安全三个特点,就很难被阻挡。现在无人出租车就具备这三个特点。但好在科技的变迁有时会长达十年到三十年,会给人们逐渐适应的时间。

《晚点》:未来 10 年,哪些职业可能更先被替代?

王田苗:一些 “失业” 是人性决定的,也是工业制造效率变高、大城市聚集和老龄化加剧等社会发展趋势决定的。当经济、教育、文化、医疗、福利条件到一定程度以后,人不愿意做单调、重复、肮脏、劳累、危险的工作,但这些工作又必须存在。所以人不愿意做,同时又比较标准化、批量化的工作会最先被替代。但可能只能替代 50~60%,剩下 40% 的工作是人指挥机器去做。

机器人替代不了人有比较优势的职业。比如婴儿护理、养老护工、保姆、护士等操作性工作。不仅因为这些工作需要感情陪伴,更是因为被看护者身体脆弱,不能有失误。

技术进步也一定会带来新岗位,就像汽车诞生以后,司机、修理等各种衍生行业会出现。同样,机器人的设计、制造、维护、培训、使用、租赁,以及数据清洗、训练等相关职业也会出现。

《晚点》:失去旧工作的人不见得能胜任新工作,普通人可以做什么来应对变化?

王田苗:从学者和老师的角度,我建议至少可以做三个准备:第一,人要有一个向上、向光、向善的追求和爱好。这是人活着的意义本身。第二,要重视和学习 AI 工具,这能高效地处理很多事情。第三,一段时间一个人应该要能专注一项 “劳动” 或者是爱好,找到让自己心安的地方,而不是简单为了生计。

因为我认为未来,会有 10% 的人设计和创造这个世界运行的规则,设计机器;还有 40% 的人服务机器,包括各种机器人、数控机床、软件和大数据等等;另外 50% 的人能享受爱好、追求和消遣,靠社会福利来保障生活。

《晚点》:这会是大部分人想要的生活吗?

王田苗:这是由社会发展决定的,其实一些国家的人现在已经不是在为生存工作了。

前面 10% 设计规则和机器的人是真喜欢工作,设计规则、创造财富就是他们的爱好。中间的 40% 可能是为了想活得更好,获得社会更多认可和回报。

然后还有一部分人闲惯了就很愿意闲,天气好我们就去骑自行车,他不一定要追求现在主流的成功。人如果总是追求被他人定义的成功,会让自己的情绪、行为被裹挟,可能变得焦虑、失落、压抑。

《晚点》:10% 的人设计的规则和机器影响 90% 的人的生活,会带来什么风险?

王田苗:当少数人给多数人设计规则,我真正担心的有两个,一是我们假想这些规则是向善的,不断迭代优化的,但一旦有坏的因素掺杂,就会影响很多人。

第二是,即使这些规则、机器本身有良好初衷,也会让很多人太过依赖,进而不再有自己的思考,难以再发展出各自独特的、有创造性的职业道路。

所以我觉得,社会越是发达、自动化和智能化,人就越是要找到对社会发展有意义,而且自己也爱好的 “劳动”。

扭慢发条,不被别人设计的成功裹挟

《晚点》:你现在对未来的硬科技行业有什么担心吗?

王田苗:我觉得培育年轻人激情的空间固化了。什么是 “成功” 已经定好了,道路就是这些。

《晚点》:这是现在才出现的现象吗?你成长时会有何不同?

王田苗:一个人的轨迹和时代有关。一代人下乡,一代人参军,一代人上大学,有出国的,有创业的,有搞艺术的,有成为科技的弄潮儿的。我是想说,每一代年轻人面临的主流选择是不同的。

我最近看了农夫山泉钟睒睒的访谈。别人问他,你们搞水、菜,为什么不像马斯克一样投高科技?钟睒睒说,我 24 岁时还是农民,吃不饱穿不暖,我有一点自己的梦想,有自己喜欢做的事就很不错了。24 岁的马斯克已经是拿到斯坦福录取书的高材生了,并且开始有了财富。

我们那时选择比较单一。完全没有选择是痛苦的,但选择多了也痛苦。现在的诱惑、干扰太多,很容易看到其他人短时间就成功,但看不到这个人背后的努力和天时地利人和。

《晚点》:你博士毕业时刚好经历中国下海经商的浪潮,当时没有考虑过别的人生可能吗?

王田苗:其实那时我和几个朋友一起去过深圳,想闯一闯。那时深圳是一个让人激动的、沸腾的、火红的地方。

但去了以后发现,深圳当时的产业大多是集成和贸易,不是我擅长和想做的创新。我找不到自己的归属,就继续回来做学术,去清华和意大利博洛尼亚大学做博士后。

欧洲外科发达,欧盟当时立项了一个仿生机器人项目,我作为博士后过去了。那里尊重创新、注重交叉,小组里有来自英国搞力学的,来自加拿大搞传感器的,也有来自德国做机械设计的,我是用 C 语言做编程。我们做的是膝关节置换:怎么选择膝关节位置,怎么切骨头更有效率,怎么保证骨头不发焦、腐烂,假体周围如何骨整合等等。

《晚点》:那你也是中国改革开放后很早的一批留学生,这段经历给你带来了什么?

王田苗:当时中国机器人产业还没有兴起,很多都是进口的,张启先院士(中国知名机器人专家)告诉我:“你是学者,你要做和别人不一样的东西。” 我就有了这种使命感,这样开始了很多医疗机器人的研究。

还有一个心态上的改变,我以前好像没对人讲过。我发现意大利人很注重自己的时间,不管老板还是工人,假期都会去海边度假,每个人有自己的爱好。而不是说一个人特别成功,所有人都要向他学习。这样的环境下,他们很多产业也很厉害,盛产 “工匠”,创造了著名的豪华跑车品牌法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂,奢侈品品牌 Gucci、Prada,以及阿里斯顿洗衣机与供暖热水等。

我回来以后,把自己的时间也扭慢了。我以前总害怕掉队,害怕错失机会,就不断地上发条。回来后我想,我才 35 岁,为什么一定要 40 岁之前评上教授呢?我的导师都是快 50 岁,我那时评教授也可以。

现在大家把时间的发条给扭快了,忘记了自己的路,被别人所设计的任务和成功给裹挟了。

《晚点》:你的发条好像也并不慢,我看到在一次活动间歇,你刚演讲完,就在会场外和一位创业者一起过 BP。

王田苗:做创业导师就是我的爱好,也是我的使命,而且与年轻人接触,能让自己年轻,也能激励自己学习。

《晚点》:你对未来中国硬科技行业的最大期待是什么?

王田苗:AI 与具身智能终将改变世界,它会改变我们的产业结构、制造模式和生活方式。我比较期待有更多优秀的科学企业家成为未来创新的担当,他们会是这个时代最珍贵的 “资源”。也只有这群人可以引领中国的机器人企业,在 5 到 10 年的时间里成为世界头部,受人尊敬。

题图来源:中关村智友研究院供图